こんにちは。今回は「金利とは何か」というテーマについて、金利の基本的な概念からその種類、さらには経済への影響まで詳しく解説します。金利は、私たちの生活や経済活動に深く関係する重要な要素です。この記事を読むことで、金利についての知識を深め、経済や資産運用に役立てることができます。

目次

1. 金利の基本とは

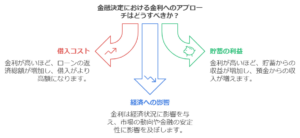

金利とは、借入金額に対して支払われる利息の割合を示すもので、通常はパーセンテージ(%)で表されます。

これは、お金を借りる際にかかる「コスト」であると同時に、預金を行う際に受け取る「利益」の基準にもなります。

例えば、住宅ローンや自動車ローンなどを利用する際には金利が非常に重要な要素となり、金利が高いほど返済総額が増える仕組みになっています。一方、貯金の場合は金利が高いほど利息が多く受け取れます。

金利は、金融政策や市場の動向によって変動するため、経済全体にも大きな影響を及ぼします。これを理解することで、個人の資産運用や借入における意思決定に役立ちます。

2. 金利と利息の関係性について

利息は、借り手が貸し手に対して支払う「対価」です。この利息の金額は、借入金額に金利を掛けることで計算されます。金利が高ければ利息も多くなり、低ければ利息は少なくなります。

実際の例を見てみましょう:

- 100万円を年利5%で借りた場合、1年後には以下の利息が発生します:

- 計算式:100万円 × 5% = 5万円

- つまり、1年後に返済する総額は105万円となります。

金利が高くなると、借りるコストが増えるため、個人消費や企業投資の抑制につながる一方、金利が低い場合は借入れがしやすくなり、消費や投資が活発化します。

3. 金利と利回りの違いとは

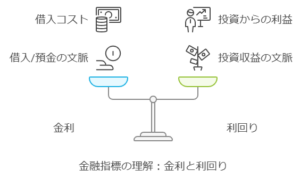

金利と利回りは混同されがちですが、それぞれ異なる概念です。

- 金利:お金を借りたり預けたりする際に適用される「割合」です。

- 利回り:投資に対して得られる「収益の割合」を指します。

利回りのポイント:

利回りは、受け取る利息だけでなく、売却益や投資のトータルリターンも含みます。

例えば、債券や投資信託などの金融商品では、複数年にわたる運用期間の平均的な収益率を示す重要な指標となります。

4. 金利の種類とその特徴

金利にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特徴があります。以下に代表的な金利の種類を解説します。

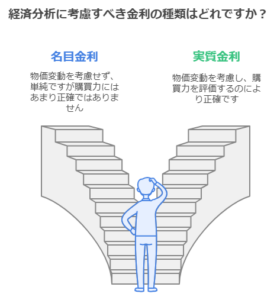

4.1 名目金利と実質金利

- 名目金利:物価変動を考慮しない、単純な金利です。

- 実質金利:名目金利から期待インフレ率を引いたもの。お金の購買力を反映した金利です。

実質金利の例:

名目金利が5%、インフレ率が2%の場合、実質金利は次のように計算されます:

- 実質金利 = 5% – 2% = 3%

これは、インフレを考慮した上での「実際の利益」を示しています。

4.2 短期金利と長期金利

- 短期金利:1年未満の貸出や借入に適用される金利です。

- 日本では、無担保コールレートが短期金利の代表例とされています。

- 長期金利:1年以上の貸出に適用される金利で、主に10年物国債の利回りが基準として使われます。

5. 金利が経済に与える影響

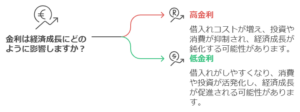

金利は、私たちの生活だけでなく、経済全体にも大きな影響を与えます。

-

金利が高い場合:

借入れコストが増えるため、企業の投資活動や個人の消費が抑制されます。結果として、経済成長が鈍化する可能性があります。 -

金利が低い場合:

借入れがしやすくなり、消費や投資が活発化します。これにより、経済成長が促進される場合があります。

また、金利は為替相場や株式市場にも影響を及ぼします。例えば、金利が上昇すると通貨の価値が高まり、輸出が減少する可能性があります。

6. まとめ:金利の重要性について

金利は、金融システムの基盤であり、私たちの生活や経済活動において欠かせない存在です。

その動向を理解することで、賢い資産運用や経済状況の把握が可能になります。

これからも金利に注目し、自身の生活や投資計画に役立ててみてください!

以上の内容をもとに、ぜひご自身の理解を深めていただければ幸いです!

コメント